Veröffentlicht: 19. September 2020, aktualisiert: 11. September 2023

Einleitung

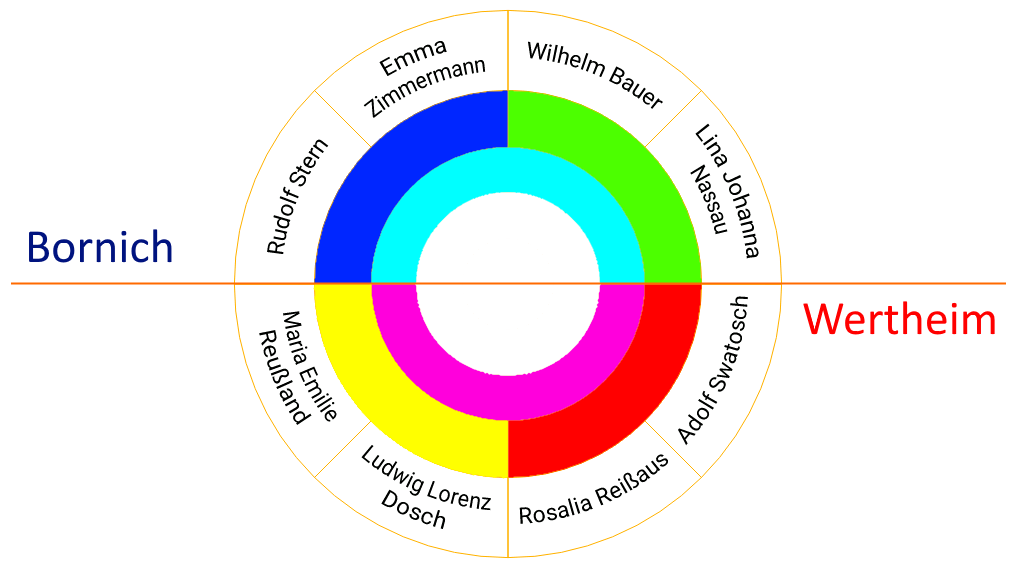

Unser Vorfahre Adolf Swatosch II., verstorben 2014, wurde 1943 in Breitenfurt [=Siroky Brod], Kreis Freiwaldau [=Jesenik], Sudetenschlesien [heute in Tschechien], geboren und kam 1945, im Alter von gerade einmal zwei Jahren, mit seinen vertriebenen Eltern in die Region Wertheim am Main.

In seinem Gedenken wird nachfolgend die Genealogie der Familie Swatosch beschrieben, also unserer väterlichen roten Vorfahrenlinie…

Vor der Vertreibung lebten die Swatoschs – wie die meisten ihrer Vorfahren und Verwandten – in der nördlichen Altvaterregion.

Karel Beneš, http://kaaia.rohozna.cz/rfb/Kaaia at cs.wikipedia, CC BY 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5, via Wikimedia Commons

Alternativ lieber den Link zum Bild bei Wikimedia Commons nutzen?

Unsere Spitzenahnen in der Altvaterregion

Der Familienname Swatosch

Diversen Quellen zufolge handelt es sich bei dem Familiennamen Swatosch um die eingedeutschte Form des slawischen Namens Svatos. Es kann davon ausgegangen werden, dass unsere Swatosch-Linie slawischen Ursprungs ist. Wann genau die Eindeutschung erfolgte, konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Annahme im Buch „Zlate Hory v Jesenikach, Letopisy“ von Sotiris Joanids, wonach dies erst im 20. Jahrhundert in Reihwiesen [=Rejviz] erfolgte, dürfte jedoch falsch sein. Bereits in den frühen Kirchenbucheinträgen von Endersdorf [=Ondrejovice] zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird der Name in der deutschen Form Swatosch geführt.

Aus Böhmen zugewandert

Anfang des 19. Jahrhunderts kam Johann Swatosch II. in die Region. Dessen Eltern, Johann Swatosch I. und seine Ehefrau Anna, geborene Pohlmann, stammten aus einem nicht näher benannten Ort in Böhmen. Sie sind wohl nicht mit ihm in die Altvaterregion gezogen.

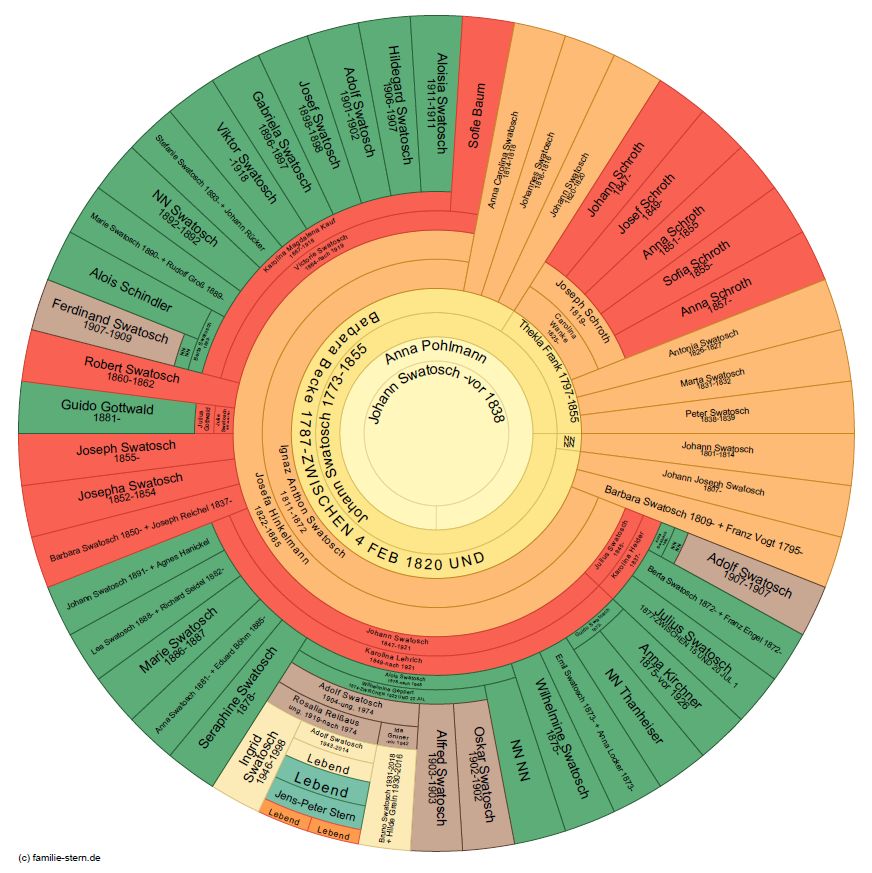

Eine Übersicht der dokumentierten Nachkommen von Johann Swatosch in unserer Stammlinie findet sich in der Genealogie-Datenbank…

Alternativ gibt folgendes Kreisdiagramm einen Überblick…

In Endersdorf

Johann Swatosch II. taucht zunächst in Endersdorf auf, wo er herrschaftlicher Obersteiger und Schichtmeister war. Vermutlich ist er als Bergmann in die früher für Ihre Gold- und Eisenerzvorkommen bekannte Gegend gezogen.

Ladin, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Alternativ lieber den Link zum Bild bei Wikimedia Commons nutzen?

In erster Ehe – offensichtlich vor 1801, bereits vor seinem Zuzug – war er mit einer namentlich nicht bekannten Frau verheiratet, die in der Region keine Erwähnung findet. Sie ist vielleicht bereits in der Herkunftsregion verstorben. Aus dieser Ehe ging der im Juli 1814 in Endersdorf im Alter von zwölf Jahren verstorbene Sohn Johann III. hervor. Dieser wurde jedoch nicht in Endersdorf, sondern im Nachbardorf Reihwiesen bestattet.

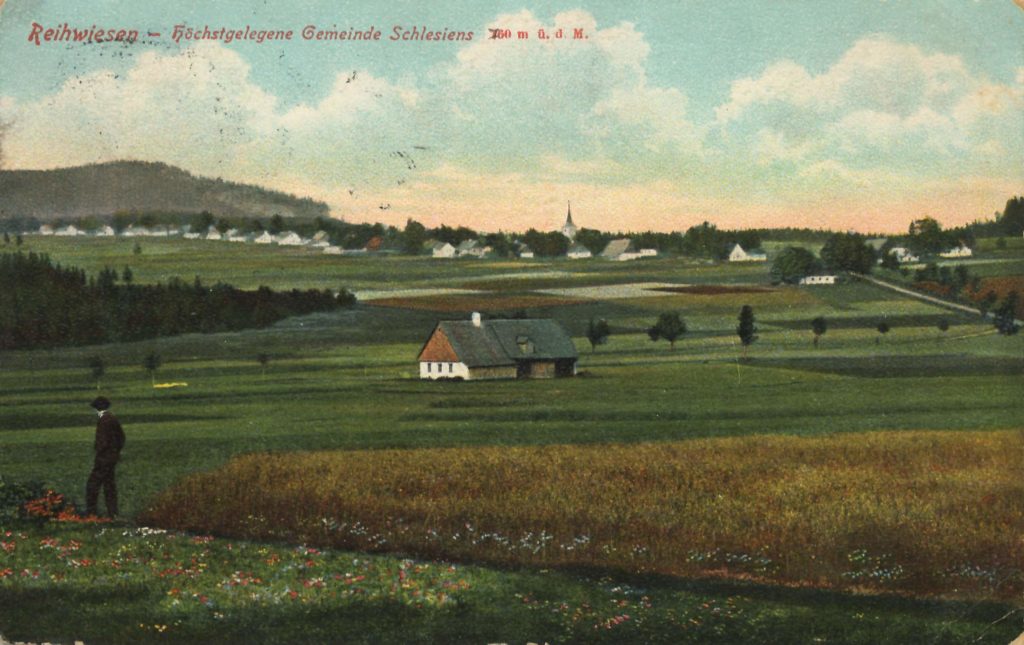

In Reihwiesen

Das auf einer Hochebene gelegene Bergdorf ist mit 780 Metern die höchst gelegene Siedlung Schlesiens und war fortan der Lebensmittelpunkt der Familie Swatosch.

http://www.zeno.org – Contumax GmbH & Co. KG | http://www.zeno.org/nid/20000657395 | gemeinfrei

Obwohl in der Nähe von Reihwiesen – in der Umgebung des großen Sühnteiches, zu dem viele Sagen und Mythen überliefert sind – der bereits Anfang des 18. Jahrhunderts untergegangene Ort Hundorf gelegen sein soll,…

Viki2007, Public domain, via Wikimedia Commons

Alternativ lieber den Link zum Bild bei Wikimedia Commons nutzen?

…ist Reihwiesen eine vergleichsweise junge Siedlung, die ab 1768 zunächst aus einem Wirtshaus und einer Art Meierhof bestand. Zum Schutz vor Überfällen wurden schon bald zwei weitere Häuser errichtet, woraus sich das ca. 26 Jahre nur aus diesen drei Häusern bestehende Alt-Reihwiesen bildete. In den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts wurden Wiesen ausgelassen und die Kolonie Neu-Reihwiesen gegründet, die sich ab 1794 deutlich entwickelte. An die Kolonisten wurden Waldparzellen zu günstigen Preisen verkauft, wofür offenbar auch überregional geworben wurde. So siedelten sich in kurzer Zeit Menschen aus den benachbarten Orten des damaligen Österreichisch-Schlesien aber auch aus Mähren, Böhmen, der Grafschaft Glatz und Preußisch-Schleisen an. Neben Swatosch finden sich viele andere tschechische (slawische) Namen unter den ersten Siedlern.

Man hat (Neu-)Reihwiesen gegründet, um den örtlichen Forst, ohne lange Wege bewirtschaften zu können. Später wurde – wie in dem benachbarten Obergrund [=Horni Udoli] – auch in Reihwiesen Bergbau betrieben.

Im Jahr 1808 bestand das Dorf bereits aus 61 Häusern.

Bis zur Einweihung der Reihwiesner Kirche am 24. September 1809 war der Ort nach Obergrund eingepfarrt.

Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Alternativ lieber den Link zum Bild bei Wikimedia Commons nutzen?

Da die Kirchenbücher zu Beginn nicht sehr detailliert geführt wurden, fehlen häufig Hinweise auf die genauen Herkunftsorte der Zuwanderer. Eine Zuordnung der Herkunft ist bei manchen unserer Reihwiesener Vorfahren daher schwierig bis unmöglich.

Johann II. Swatosch

1806 heiratete Johann II. – noch in Endersdorf – in zweiter Ehe die aus Sollnitz Kreis Königgrätz [=Solnice] in Böhmen stammende Barbara Becke.

Ladin, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Alternativ lieber den Link zum Bild bei Wikimedia Commons nutzen?

Mit ihr hatte er sechs Kinder, darunter unser 1811 geborener Vorfahre Ignaz Anthon.

- Johann Joseph, Taufe: 1817

- Barbara, Heirat: 1830 Franz Vogt

- Ignaz Anthon

- Anna Carolina, Geburt: 1814, Tod: 1818

- Johannes, Geburt: 1816, Tod: 1816

- Johann IV., Geburt: 1820, Tod: 1820

Während die Swatoschs betreffende familiäre Ereignisse anfangs noch wechselseitig in Endersdorf und Reihwiesen dokumentiert sind, konzentrierte sich der Lebensmittelpunkt von Johann Swatosch II. später zunehmend auf Reihwiesen. Es ist davon auszugehen, dass die Familie um 1813 nach Reihwiesen übersiedelt ist und Johann Swatosch II. zunächst noch weiter in Endersdorf tätig war.

1817 hat er als Schichtmeister einen Eid auf die neue Obrigkeit im Gut Endersdorf abgelegt. Seine dritte Ehefrau wird noch 1825 bei der Taufe eines Patenkinds als „Schichtmeisterin von Endersdorf“ bezeichnet.

Ein Gärtler war in der Altvaterregion ein Landwirt mit bescheidenem Haus- und Grundbesitz. In Reihwiesen war er aufgrund der dortigen landwirtschaftlichen Bedingungen überwiegend als Waldarbeiter tätig. Gärtler hatten im Vergleich zu Bauern deutlich eingeschränkte Rechte und waren meist viel ärmer. Nachdem sie ihren Besitz an die Erben übergeben oder verkauft hatten, lebten sie oft weiter im gleichen Haus, dem sogenannten Ausgedinge und wurden vom neuen Besitzer mit versorgt. Sie wurden dann als Gärtlerauszügler bezeichnet.

Johann Swatosch II. taucht auch in Reihwiesen als herrschaftlicher Obersteiger, Schichtmeister und Wagmeister auf. Später wird er jedoch ausschließlich als Gärtler geführt. Er hat seinen Beruf wohl vom Bergmann zum Holzwirt gewechselt, was im Rückgang der Produktivität des örtlichen Bergbaus begründet gewesen sein kann.

Johann Swatosch II. ist der Stammvater aller Reihwiesner Swatoschs und deren Nachkommen.

In einem Verzeichnis der Hausbesitzer in Reihwiesen aus dem Jahre 1813 ist er unter der Hausnummer 62 (Oberförsterei) mit 5 Metzen [=knapp 1 Hektar] gelistet.

Dieses Haus, das erste in Reihwiesen, wenn man von Freiwaldau kommend den Ort erreicht, war das Forsthaus, das in der Chronik von 1929 als „sehr hübsche Villa aus Holz erbaut“ bezeichnet wird. Nach dieser Chronik gab es 1929 in Reihwiesen einen Forstverwalter, einen Forstassistenten und zwei Waldaufseher. Jedoch wohnte dort bereits früher ein Waldaufseher der Endersdorfer Herrschaft.

Für die These, dass Johann Swatosch II. gut 100 Jahre zuvor die Rolle dieses herrschaftlichen Waldaufsehers innehatte, konnte ich keine Beweise finden. Da er zuvor als Obersteiger, Schicht- und Wagmeister in den Diensten der Endersdorfer Herrschaft stand und sein Wohnhaus in der Einwohnerliste von 1812 als Oberförsterei bezeichnet wird, ist dies aber durchaus möglich. In diesem Haus wohnte er 42 Jahre, bis zu seinem Tod.

Die Wohnplätze der Familie Swatosch in Reihwiesen

Die Karte zeigt die heutigen Positionen der genannten Hausnummern, ob diese mit den historischen Hausnummern übereinstimmen, wurde nicht in allen Fällen überprüft. Die im Text erwähnten Hausnummern 31 und 34 sind heute nicht mehr vergeben.Barbara Becke starb zwischen Februar 1820 (Geburt des Sohnes Johann IV.) und Januar 1821 (dritte Heirat von Johann Swatosch II. mit Thekla Frank aus Freiwaldau-Freiheit). Bestattungseinträge von Barbara Becke sind in Endersdorf und in Reihwiesen nicht verzeichnet. Ebenso fehlen in beiden Orten Hinweise auf Geburt und Taufe von Johann IV. Möglicherweise fand außerhalb von Reihwiesen und Endersdorf, den gewöhnlichen Aufenthaltsorten des Paares, eine Notgeburt von Johann IV. statt, bei der Barbara Becke unmittelbar verstorben ist und bestattet wurde. Der überlebende, Johann IV. wurde eventuell mit nach Reihwiesen gebracht und ist später dort verstorben, in diesem Fall wäre die Altersangabe im Kirchenbuch mit nur einem Tag wohl nicht ganz korrekt.

Die dritte Ehe des Johann Swatosch II. wurde im Januar 1821 in Freiwaldau geschlossen, demselben Monat, nachdem seine Ehefrau Thekla Frank ihre uneheliche Tochter Anna zur Welt gebracht hat. Anna ist bereits drei Tage nach der Heirat als „Anna, Tochter des Johann Swatosch“ in Reihwiesen bestattet worden. Sie starb an einem Krampfanfall. Vermutlich war Johann II. aber nicht der leibliche Vater von Anna und die Ehe eine „Win-win-Situation“ für beide Eheleute, Johann II. als Witwer mit noch minderjährigen Kindern und Thekla als Mutter eines unehelichen Kindes, die bei dem beruflich etablierten Ehemann wirtschaftlich versorgt war. Wie die beiden Eheleute sich kennenlernten bzw. zusammenkamen, ist nicht bekannt. Von den drei gemeinsamen Kindern des Paares erreichte keines das erste Lebensjahr.

- Antonia, Geburt: 1826, Tod: 1827

- Marta, Geburt: 1831, Tod: 1832

- Peter, Geburt: 1838, Tod: 1839

Johann Swatosch II. war aber der Pflegevater der 1825 geborenen Carolina Wanke, deren Patin seine Frau Thekla gewesen ist. Carolina, die uneheliche Tochter einer Veronica Catharina Wanke, heiratete 1847 in Reihwiesen den Joseph Schroth aus Böhmischdorf. Die beiden lebten mit ihren Kindern bis 1851 im Haus Nummer 62 von Johann II. und Thekla Swatosch. Vor 1855 sind sie in das Haus Nummer 31 gezogen, in dem bis zu ihrem Tod 1872 auch die Mutter Veronica Catharina Wanke wohnte. Ich konnte bisher keine genaueren Angaben zu den Umständen ermitteln, welche zu dieser Pflegebeziehung führten.

Thekla starb im Juli 1855, Johann Swatosch II. im Dezember desselben Jahres, beide wurden in Reihwiesen beigesetzt.

Ignaz Anthon Swatosch

Auch sein Sohn Ignaz Anthon – die nächste Generation in der Swatosch-Linie – war zunächst noch als Bergmann tätig und ist später als Gärtler vermerkt.

1844 heiratete er die 1822 in Reihwiesen geborene Josefa Hinkelmann. Über die Herkunft ihrer Vorfahren ist über Reihwiesen hinaus bisher nichts bekannt. Die beiden verbrachten ihr ganzes Leben dort. Bis 1845 sind sie im Elternhaus von Ignatz Anton Swatosch (Nr. 62), ab 1847 im Haus Nr. 34 (heute nicht mehr aufzufinden) verzeichnet, dem Haus der Eltern von Josefa.

Sie bekamen acht Kinder, von denen später fünf heiraten, der 1847 als zweiter Sohn geborene Johann Swatosch V. ist unser Vorfahre.

- Julius, Geburt: 1845, Heirat: 1870 Karolina Heider,

- Johann V.

- Barbara, Geburt: 1850, Heirat: 1871 Joseph Reichel

- Josepha, Geburt: 1852, Tod: 1854

- Joseph, Geburt: 1855

- Julie, Geburt: 1857, Heirat: Julius Gottwald, Tod: nach 1881

- Robert, Geburt: 1860, Tod: 1862

- Victor(ie), Geburt: 1864, 1. Heirat: 1889 Karolina Magdalena Kauf, 2. Heirat 1919 Sofie Baum, Tod: nach 1919

Das Reihwiesener Bauerntheater

Zwei Töchter des jüngsten Sohnes Viktor(ie) Swatosch – Stefanie und Marie Swatosch – waren Laienschauspielerinnen im Reihwiesener Bauerntheater. Dieses wurde auf Anregung des schlesischen Schriftstellers Viktor Heeger gegründet, der in Reihwiesen häufig den Sommer verbrachte. Es gilt als erste schlesische Volksbühne. Das von Viktor Heeger eigens verfasste Schauspiel „Die Wunderkur“ wurde vom Ensemble „Die Reihwiesner“ erstmalig am 3. und 4. Mai 1913 im Stadttheater Troppau [=Opava] aufgeführt. Später fanden Aufführungen in Freudenthal [=Bruntal], Sternberg [=Sernberk], Mährisch-Schönberg [=Sumperk] und natürlich in Reihwiesen statt.

Autor/-in unbekannt Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Alternativ lieber den Link zum Bild bei Wikimedia Commons nutzen?

Im Ersten Weltkrieg Gefallene

Die beiden auf dem Reihwiesner Denkmal für den Ersten Weltkrieg erwähnten Soldaten mit dem Namen Swatosch waren Enkel von Ignatz Anthon Swatosch:

– Viktor Swatosch, Sohn des Waldarbeiters Viktor Swatosch, starb im Jägerndorfer [=Krnov] Spital am 28. August 1918

– Julius Swatosch, vermisst

Letzterer ist der 1877 geborene Sohn des gleichnamigen ersten Sohnes von Ignatz Anthon. Dieser diente beim 1889 errichteten k. k. Landwehr Infanterie Regiment Nr. 15 in Troppau, in der Verlustliste ist er wie folgt erwähnt: „Swatosch Julius, Korp., k. k. LIR. Nr. 15, 3. Komp., Schlesien, Freiwaldau, Reihwiesen, 1877, tot (15.—20./7. 1915)“.

Johann V. Swatosch

Wie seine Brüder verdiente Johann V. seinen Lebensunterhalt in Reihwiesen als Waldarbeiter und Gärtler. Seine Schwester Barbara heiratete den Reihwiesener Bergmann Joseph Reichel, Julie den dortigen Schuhmacher Julius Gottwald.

Auch Johann V. und seine Ehefrau Karolina Lehrich (Heirat: 1871) lebten in Reihwiesen, zunächst bis ca. 1876 im Haus der Eltern von Karolina mit der Nummer 14, dann im Haus Nr. 47 und ab 1881 schließlich im Haus Nummer 72.

Die Vorfahren von Karolina stammen zum Teil aus Endersdorf und Einsiedel [=Mnichov]. Das Paar bekam neun Kinder, von denen mindestens zwei jedoch das Kindesalter nicht überleben.

- Guido, Geburt: 1872, 1. Heirat: 1898 Anna Kirchner, 2. Heirat: NN Thanheiser

- Emil, Geburt: 1873, Heirat: 1899 Anna Locker

- Wilhelmine, Geburt: 1875

- Alois

- Seraphine, Geburt: 1878

- Anna, Geburt: 1881, Heirat: 1912 Eduard Böhm

- Marie, Geburt: 1886, Tod: 1887

- Lea, Geburt: 1888, Heirat: 1911 Richard Seidel

- Johann VI., Geburt: 1891, Heirat: 1922 Agnes Hanickel

Die meisten der Kinder dürften 1945, dem Beginn der Vertreibung, noch am Leben gewesen sein, was mit ihnen im Einzelnen geschah, konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Guido Swatosch, der älteste Sohn, lässt sich 1937 noch den Zu- und Aufbau einer Scheune bei seinem Haus Nr. 48 genehmigen. Sein Bruder Emil wohnt 1929 in einem an der Stelle der ersten drei Alt-Reihwiesener Häuser neu erbauten Haus Nr. 51.

Alois Swatosch

Unser Vorfahre, der 1876 geborene Waldarbeiter Alois Swatosch heiratete 1900 Wilhelmine Geppert, die Tochter des Reihwiesner Tischlers Albert Geppert und seiner Frau Anna, geborene Seidel. Wilhelmine hat Vorfahren aus vielen Orten der Region, unter anderem aus Hermannstadt [=Hermanovice], Böhmischdorf [=Ceska Ves] und Lindewiese [=Lipova-lazne]. Über die Lindewiesner Linie ist sie mit dem Naturheiler Vinzenz Prießnitz aus Gräfenberg [=Lazne Jesenik] verwandt, sie war seine 2. Cousine 3. Grades. Dessen Vorfahren sind in einem gesonderten Artikel beschrieben.

Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Alternativ lieber den Link zum Bild bei Wikimedia Commons nutzen?

Wilhelmine und Alois lebten gemeinsam im Haus Nr. 75.

Da die Taufmatrikel von Reihwiesen ab 1886 noch nicht online einsehbar sind, konnten im Landesarchiv Opava bislang nur zwei früh verstorbene Kinder der beiden gefunden werden. Die Daten unseres Vorfahren Adolf I. (Geburt: 1904) wurden unmittelbar beim Standesamt in Zuckmantel [=Zlate Hory] erfragt.

- Oskar, Geburt: 1902, Tod: 1902

- Alfred, Geburt: 1903, Tod: 1903

- Adolf I.

Wilhelmine muss zwischen 1922 und 1935 verstorben sein, Alois heiratet am 22. Juli 1935 in Böhmischdorf als Witwer ein zweites Mal.

In Breitenfurt

Alois ist offensichtlich vor 1945 von Reihwiesen nach Breitenfurt gezogen, denn in einem Verzeichnis der Häuser und deren Eigentümer in Breitenfurt zum Zeitpunkt der Vertreibung ist er als Besitzer des Hauses Nummer 133 gelistet.

Während seine zweite Ehefrau gemäß der Überlieferung nach der Vertreibung im Raum Homberg (Efze) lebte, wurde Alois Swatosch nicht mit dorthin vertrieben und ist womöglich bereits in Breitenfurt verstorben.

Adolf I. Swatosch

Adolf I. wurde Steinmetz und arbeitete in Breitenfurt. Seine Ausbildung und berufliche Tätigkeit steht möglicherweise in Zusammenhang mit der Staatsfachschule für Steinbearbeitung in Saubsdorf sowie der Firma Förster, die in mehreren Betrieben und Steinbrüchen im Bezirk Freiwaldau 1938 ca. 1800 Mitarbeiter beschäftigte. In den 1940er Jahren gab er jedoch an, von 1932 bis 1945 bei einer Spinnerei Walter als Fabrikarbeiter beschäftigt gewesen zu sein.

Aus erster Ehe mit Ida Gruner (Heirat: 1929 in Breitenfurt) hatte Adolf I. zwei Söhne, von denen aus bisher ungeklärten Gründen 1946 aber nur einer in der Transportliste des Vertriebenenzuges verzeichnet ist. 1942 heiratet er in Niklasdorf [=Mikulovice] die von dort stammende und 15 Jahre jüngere Rosalia Reißaus. Die beiden lebten in Breitenfurt, wo 1943 unser Vorfahre Adolf II. und ein Jahr später sein jüngerer Bruder geboren wurden. In der Transportliste ist als letzter Wohnort in Breitenfurt das Haus Nummer 54 angegeben, das nach dem Verzeichnis der Häuser und deren Eigentümer in Breitenfurt einem Oskar Kirchner gehörte.

Nach der Vertreibung

Am 30. Mai 1946 wurde die Familie aus ihrer Heimat am Altvater vertrieben und kam zusammen mit ca. 1200 anderen Vertriebenen am 1. Juni 1946 mit dem aus Niklasdorf kommenden VIII. Transport in Schwäbisch Gmünd an.

Ab dem 6. Juni 1946 und noch am 30. April 1947 ist als Wohnort der Tiefentaler Hof in Hundheim verzeichnet. Zu dieser Zeit kam das jüngste Kind, die Tochter Ingrid zur Welt.

Später übersiedelte die Familie nach Wertheim-Bestenheid. Ab 1951 wurde für die vielen in Wertheim gestrandeten Vertriebenen aus Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei eine Siedlung in Nachbarschaft der dortigen Glasindustrie gebaut, 1952 zogen etwa 1400 Neubürger dort ein.

Adolf I. fand Anstellung in einem Bestenheider Steinmetzbetrieb der nach hiesiger Kenntnis um 1947 von einem ebenfalls aus dem Altvaterraum vertriebenen Steinmetz gegründet wurde, bei dem Adolf I. schon in der Altvaterregion gearbeitet hatte. Wie seine Ehefrau Rosalia ist er in den 1970er Jahren in Bestenheid verstorben.

Sein Sohn Adolf II. lebte mit seiner Familie in verschiedenen Orten in und um Wertheim am Main und war bis zu seinem Ruhestand 2008 in Hasloch in der Eisenindustrie tätig.

Quellendokumente

| Autor(en) / Herausgeber | Titel | Verlag / Angebot | Jahr | ISBN | Anmerkungen |

|---|---|---|---|---|---|

| Heimatgruppe Freiwaldau/Altvater (Hg.) | Freiwaldau-Gräfenberg | Die Kurstadt im Altvatergebirge und die Dörfer im oberen Bieletal | Ein Heimatbuch | Heimatgruppe Freiwaldau / Altvater, Kirchheim unter Teck | 1987 | ohne | - |

| Heimatgruppe Freiwaldau Bieletal (Altvater) (Hg.) | Drei Dörfer im Altvaterland - Böhmischdorf, Sandhübel, Breitenfurt - an der mittleren Biele | Heimatgruppe Freiwaldau Bieletal (Altvater) | 1991 | ohne | - |

| Heimatgruppe Zuckmantel e.V. (Hg.) | Heimatbuch Zuckmantel mit den Dörfern Hermannstadt, Endersdorf, Obergrund Niedergrund und Reihwiesen | Druck und Verlagsgesellschaft Bietigheim | 1995 | ohne | - |

| Gaunitz, Lothar O. | Die Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Schlesien und dem Sudetenland | Podzun-Pallas-Verlag | 1987 | 3790903256 | - |

| Glotz, Peter | Die Vertreibung | Ullstein Heyne, München | 2003 | 355007574X | - |

| Joanidis, Sotiris | Zlate Hory v Jesenikach, Letopisy | FAMILY HISTORY LIBRARY, SALT LAKE CITY, UT, USA | 2004 | 80-902929-5-X | Online verfügbar (externer Link) |

| Jun, Wilhelm | Die Flüchtlings-Transporte des Jahres 1946 | Augsburg/Pohrlitz | 2009 | ohne | Online verfügbar (externer Link) |

| Otte, Wilhelm | Geschichte der Herrschaft Endersdorf | Der Altvaterbote II. Band, Seiten 228 ff und III. Band, Seiten 20 ff. | 1952, Nachdruck | ohne | - |

| Pavlik, Hieronimus | Reihwiesen | Geographische, naturwissenschaftliche, kulturelle und historische Beschreibung | Der Altvaterbote II. Band, Seiten 116 ff. | 1951-1952, Nachdruck des Originals von 1929 | ohne | - |

| Peschel, Franz | Das Reich des Seehirten | Der Altvaterbote II. Band, Seiten 108 ff. | 1951 | ohne | - |

| o.V. | Heeger, Viktor | Kulturportal West-Ost | aufgerufen 14. September 2020 | - | - |

| o.V. | Reihwiesen, Schlesien: Stadtansicht und Landschaftsansicht | Zeno.org | aufgerufen 14. September 2020 | - | - |

| o.V. | Rejvíz Pomník Obětem 1. světové války | Spolek pro vojenská pietní místa | aufgerufen 14. September 2020 | - | - |

| Autoren, siehe jeweiliges Medium | Wikimedia Commons | Wikimedia Foundation Inc. 149 New Montgomery Street Floor 6 San Francisco, CA 94105 USA | - | - | Die Autoren und Lizenzen sind bei den eingebunden Bildern vermerkt. |

| Autoren, siehe jeweilige Versionsgeschichte | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie | Wikimedia Foundation Inc. 149 New Montgomery Street Floor 6 San Francisco, CA 94105 USA | - | - | Die verwendeten Artikel sind im Beitrag verlinkt. |

| - | Das Geschichtliche Orts-Verzeichnis | CompGen Verein für Computergenealogie e. V. Geschäftsstelle c/o Horst Reinhardt Piccoloministraße 397a 51067 Köln | - | - | Die verwendeten Artikel sind im Beitrag verlinkt. |

| - | Kirchenbuchmatrikel, Urkunden und Transportlisten. | Digitales Archiv des Landesarchivs in Opava | - | - | - |

| - | Verlustlisten Österreich-Ungarn 1. WK | CompGen Verein für Computergenealogie e. V. Geschäftsstelle c/o Horst Reinhardt Piccoloministraße 397a 51067 Köln | - | - | Die verwendeten Artikel sind im Beitrag verlinkt. |

|

| Dieses Werk ist lizenziert unter einer CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz. Ggf. zu beachtende andere Lizenzrechte bleiben hiervon unberührt. Dies gilt insbesondere für Fotos aus Kirchenbüchern und die Verwendung unseres Familienwappens (siehe Impressum)! |

| This work is licensed under a CC BY-NC-SA 4.0 License. If applicable, other license rights remain unaffected. This applies in particular to photos from church books and the use of our family coat of arms (please refer to the imprint)! |

| Copyright © by Jens-Peter Stern | familie-stern.de |